2024.6.7 (1)

鹿児島空港からレンタカーを借りて加治木城跡へ直行。前回あまり把握できなかったため再訪。

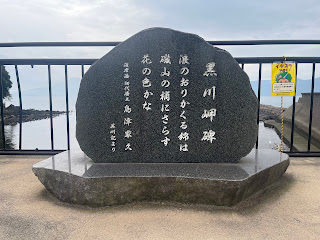

黒川崎の戦いで島津貴久に降伏した肝付兼演が没すると、嫡男の兼盛が肝付加治木氏の家督を継いだ。1554年、貴久に敵対する蒲生範清が祁答院良重らと加治木城を攻める。貴久は弟の忠将をはじめ、伊集院忠朗や樺山善久らに加治木城の救援に向かわすが戦局は良くならない。そこで良重の岩剣城を包囲する策を取ると、逆に蒲生・祁答院方が救援に動き戦局は一変し、岩剣城の戦いへと転化した。この大隅合戦といわれる一連の戦さは、蒲生城が陥落する1557年まで続くことになる。

加治木城本丸跡へはAs舗装され車でも行けそうだが、道も細く私有地ぽいので控えた。

本丸、二ノ丸間の堀切。

シラスが剥き出した断崖の二ノ丸塁壁。

以前西ノ丸は養豚場だったようで、遺構の現存の望みは薄いように思える。案内板まで戻り、高城や松尾城の捜索を試みたがよくわからなかった。

鹿児島市内へ向かう途中、帖佐駅前の姶良市観光案内所で、岩剣城と蒲生城の赤色立体図クリアファイルを購入。縄張りを知る資料として貴重。

前回の探索が不十分でなんとなく勝岡城跡を再訪。ひまわり園横の登城口。

急斜面の城道を上がる。

前回ショートカットした斜面をスルーして城道通りに迂回すると曲輪があった。位置的に本丸、二ノ丸に並ぶ配置で、本丸にかけて段々状に高くなっていく。

二ノ丸から本丸を右手に空堀を進む。

腰曲輪規模の削平地に行き着く。

さらに先には搦手口らしきものがあった。しかし登城口としては無理があり、竪堀の遺構かと思う。

登城口に戻り、ひまわり園前から車で舗装道路を進み犬迫小学校までぐるっと廻ってみたが、途中の民間墓以外はそれっぽいのは確認できない。しかし地形的にもこの一帯が勝岡城の全貌とも思える。

勝岡城前の犬迫川は天然の外堀の役目をなしていた。

勝岡城跡麓に鎮座する八房神社は、1530年に八幡太郎義家を祭神に比志島義祐によって建立された。比志島氏は重賢(栄尊)から始まり、数代さかのぼれば源義家の名に辿り着く。

明治になって、近くにあったという霧島神社を合祀。入母屋造りの社殿。

書き置きの御朱印を頂いた。

鹿児島県地誌・同備考(抄)によれば、大永の頃(1521〜1528)、川田氏10代 義元と11代 義秀が島津勝久から犬迫村を拝領したことが書かれている。永禄3年には入来院重朝が島津貴久から与えられ所領とした。ちなみに義秀は、島津氏16代 義久に仕えた軍師 川田義朗の義父にあたる。